Por varias causas concatenadas

cuyos eslabones históricos nos dan la perspectiva de la singularidad

española en el contexto europeo. Pero antes de sopesar la cadena que

retiene a los españoles en la servidumbre voluntaria, conviene saber a

qué nos referimos con la palabra democracia, un vocablo que tiene dos

significados, dos dimensiones y dos valoraciones distintas. La

democracia política o formal y la democracia social o material. Aquella

se define por la naturaleza no ideológica de las reglas de juego

garantistas de la libertad política. Ésta, por la extensión del campo de

aplicación de la igualdad social.

Por varias causas concatenadas

cuyos eslabones históricos nos dan la perspectiva de la singularidad

española en el contexto europeo. Pero antes de sopesar la cadena que

retiene a los españoles en la servidumbre voluntaria, conviene saber a

qué nos referimos con la palabra democracia, un vocablo que tiene dos

significados, dos dimensiones y dos valoraciones distintas. La

democracia política o formal y la democracia social o material. Aquella

se define por la naturaleza no ideológica de las reglas de juego

garantistas de la libertad política. Ésta, por la extensión del campo de

aplicación de la igualdad social.

La democracia política puede ser definida científicamente por sus dos requisitos sine qua non: sistema

representativo de la sociedad civil y separación en origen de los tres

poderes estatales. El primero lo cumplen en Europa solamente Suiza,

Francia y Gran Bretaña. El segundo, Suiza y a medias Francia, pues su

Gobierno presidencial, necesitado de la confianza de la Asamblea

legislativa, no realiza la separación de poderes.

Acabadas las experiencias

socialistas en Europa oriental, la democracia social ya no indica un

Régimen de poder, ni un concepto definible, pues solamente designa la

tendencia a la igualdad social como criterio legislativo. En oscilación

pendular contra la tradición del Estado autoritario, España ha pasado a

uno de los primeros lugares europeos en igualdad de derechos sociales,

salvo los de propiedad y los económicos, uniendo así la mayor potencia

política de la oligarquía financiera a la mayor demagogia en los

partidos, medios de comunicación y opinión. Por lo que aquí se dice,

somos el pueblo más izquierdista de Europa. Por lo que se hace, el más

derechista. Desde el punto de vista de la libertad política, que no

tiene, somos el más reaccionario, es decir, el que menos la quiere

tener. Y en lo referente a la honestidad pública, cuyo primer lugar

corresponde a Suiza, España es la más corrupta. Incluso más que Italia.

En España no hay democracia por una

razón moderna y dos razones tradicionales. Lo moderno fue el pacto de la

vieja oligarquía económica con la nueva oligarquía política, fraguada

con el consenso entre dirigentes fascistas y jefes de partidos

clandestinos, que impuso, a la muerte de Franco, una Constitución

fraudulenta, elaborada en secreto, aprobada por una asamblea

legislativa sin poderes constituyentes y ratificada en un plebiscito (no

referéndum electivo), para salvar en bloque a la Monarquía y a la clase

política franquista, a cambio de olvidar el pasado, licenciar el

presente y entregar el futuro a una sinarquía de partidos y sindicatos

financiados por el erario público y convertidos en órganos del Estado.

Aquel consenso constitucional,

aquella traición a la causa democrática de la oposición al Régimen

franquista, apadrinada por Kissinger y financiada por la

socialdemocracia alemana, repartió todos los poderes del Estado entre

partidos estatales, según la cuota obtenida por cada uno, en

elecciones proporcionales de candidatos obedientes al mandado imperativo

del jefe de partido que hace las listas. De este modo, el ganador en

las urnas reuniría en sus manos el poder ejecutivo, el poder

legislativo y el poder judicial, sin posibilidad de control, pues

también tendría mayoría en las Comisiones del Parlamento. Estando

prohibido en la Constitución el mandato imperativo, se creó un Tribunal

Constitucional, también designado por los partidos, para impedir que

todas las leyes fueran declaradas inconstitucionales por infringir esa

prohibición. Y para completar el reparto de poder en el zafarrancho de

las ambiciones, se otorgó carta blanca a los nacionalismos periféricos,

llamando nacionalidades a las regiones y equiparándolas con un régimen

general de Autonomías. El reparto autonómico multiplicaría por

diecisiete el gasto público y las ocasiones de corrupción.

Este Régimen partidocrático

tropezaba con la dificultad de ser homologable con la Europa de los

Seis, donde solo contaba con el beneplácito de Alemania. La Francia de

Mitterrand despreciaba la reciente partidocracia española. Italia no la

deseaba como rival mediterráneo. Y para que aquí no hubiera democracia

vino en su auxilio la primera razón tradicional. El sacrificio de los

ideales políticos a los intereses económicos. España aceptó su ingreso

en la Comunidad Europea a cambio de verse reducida a un país de

servicios, a un mercado para la industria alemana y la explotación de

patentes y franquicias europeas, con una agricultura y ganadería

subvencionadas en función de las necesidades francesas e italianas.

La segunda razón tradicional de que

no tengamos democracia es la razón cultural de la brevedad de la II

República y la duración de la dictadura más allá de la generación

vencida. El Renacimiento español, sin la potencia del italiano, el

holandés o el inglés, no propició la recepción de la Reforma y acentuó

el absolutismo de la Iglesia. La Ilustración española fue ridícula,

comparada con la francesa, la escocesa, la alemana y la napolitana. La

guerra de Independencia rechazó el afrancesamiento, la cultura

ilustrada y la Revolución. La ausencia de industrialización trajo la

sindicación anarquista y el desprecio a la investigación. La pequeña

burguesía se asimiló a la clase obrera. La grande, a la aristocracia.

La profesional a un modo decoroso de vivir sin pensamiento propio. La

vida pública a un modo deshonesto de vivir sin libertad. Ante la quiebra

financiera de la corrupta Monarquía de los Partidos, la desarrollada

sociedad civil tiene condiciones objetivas para emprender la Revolución

republicana de la libertad, si la parte más consciente de la sociedad le

aporta las condiciones subjetivas.

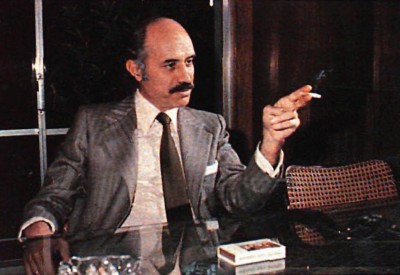

Antonio García Trevijano Forte

Fuente: http://www.lafieraliteraria.com/index.php?view=article&catid=32:todo&id=582:por-que-espana-no-es-una-democracia&tmpl=component&print=1&page=

%20(2).png)

No hay comentarios:

Publicar un comentario